你是否曾经陷入对食物的无休止纠结?

早上醒来,你是要选择一碗温热的粥,还是香喷喷的面包呢?午餐又该吃点啥呢?在上午11点13分左右,你是否发现自己陷入食物选择纠结中—是选择健康沙拉,还是那些让人忍不住享受的糖油混合的“垃圾”食品?下午4点的下午茶是否让你在接下来的一周里深陷“忍住不吃—忍不住吃多了”的恶性循环?或者,你是否会在周日“欺骗日(cheating day)”的那一天约上朋友们一起大吃大喝,因为周一你又得重新“管住嘴”……食物对于我们来说,不仅是一种基本的生命支撑,更是一种充满情感纠结的存在。它既带来罪恶感,又带来幸福感。

它是陪伴,是庆祝,是悲伤,是乐趣,是安慰,也是一种牺牲。在这种错综复杂的关系中,食物就像家人一样,时而让我们发自内心地爱,时而又让我们愤怒不已,迫使我们在实在不愿意进食的时候也得咽下去。

作为一名临床心理咨询工作者,我深深理解食物对人类而言还是一种情感。食物问题不仅仅局限于医学领域的“障碍”,而是普遍存在于我们日常生活中的一个广泛话题。

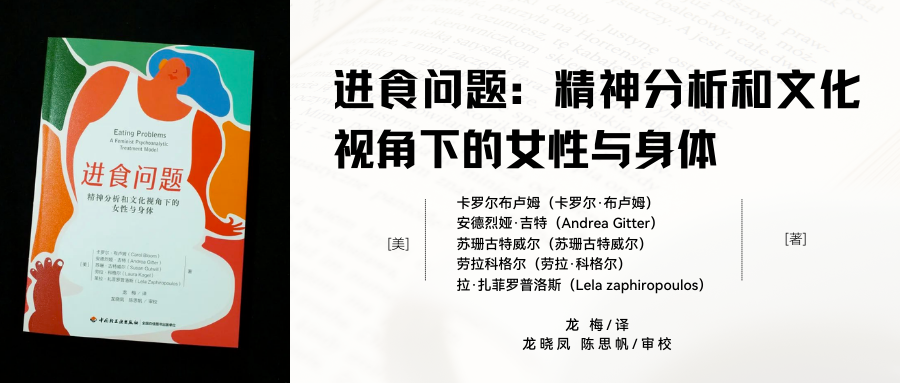

进食问题并不是一种罕见或难以启齿的“障碍”,而是我们生活中可能常常面对的一种现状。因此,美国纽约的女性心理治疗中心研究所(The Women Therapy Center Institute)的咨询师在合著的这本《进食问题—精神分析和文化视角下的女性与身体》(Eating Problems: A Feminist Psychoanalytic Treatment Model,后文简称《进食问题》)中有意使用了“问题(problems)”这个词,传递出对进食问题的温柔接纳:进食问题并不是一种罕见或难以启齿的“障碍”,而是我们生活中可能常常面对的一种现状。

这样温和的用词选择打破了我们对进食问题的固有印象,从中可以看到作者试图鼓励开放对话的用心。我作为读者也的确感到更容易接纳和与这个话题建立起亲密而坦诚的关系。

《进食问题》一书的作者将女性主义和精神分析巧妙融合,探讨了在治疗厌食症、贪食症和肥胖症等进食问题中的关键议题。这本书可以说是对过去几十年来在女性主义和精神分析领域取得的进展的致敬之作,同时是对这两个领域之间日益密切交织的关系的深入探讨。细细读来,如同一场引人深思的心灵探险。

由于是五位作者合作写就,整本书涉及了相当丰富的研究、论文和书籍,挑战了传统观点,吸收了早期被忽视的女性分析视角,重新构建了对母亲、父亲和成年发展的看法,并深入研究了治疗师和来访者的性别如何影响治疗对话、反移情和干预技术。本书作者分别从以下六个方面来梳理进食问题,包括:

(1)女性进食问题的社会背景和文化因素;

(2)身体与心理的互动,探讨喂养体验与身体关系及象征意义;

(3)自我喂养和整合对于治疗女性进食问题的重要性;

(4)临床治疗中的移情和反移情问题;

(5)探讨进食问题与性虐待之间的理论联系和治疗思考;

(6)深入剖析多重人格障碍患者的进食问题。

从我所受训及从事的心理动力学理论的角度看,进食问题的出现并不只是关于食物、体形挑剔的问题,更是关乎内心对自己满不满意的问题。但本书作者显然不想止步于简单地指出问题,更试图深刻地分析、揭示女性与食物斗争中的各种冲突、缺陷、意义、内化和适应功能。这不仅是一场治疗,更是一场对自我认知和社会角色的深度探究。

本书用清晰而引人入胜的语言,展示了许多关于进食问题患者的真实故事。一直以来,我们被告知进食问题可以通过各种手段迅速缓解,比如药物、住院治疗和认知行为心理治疗等。然而,越来越多的证据表明,许多患有厌食症或暴食症的患者在接受所谓的“全面治疗”后仍然持续遭受痛苦。这促使我们重新思考治疗进食问题的方式,包括重新审视的治疗效果,重新定义成功治疗的标准;同时这启发了从女性主义精神分析视角看待这一问题。

这本书不仅仅关注症状的控制与改善,更注重进食问题患者的整体生活质量。对文化因素的深入考量,令这本书的内容超越了传统女性主义治疗文献对进食困境的单一解释,更多关注女性个体在多重文化背景下的生存和成长。这是一种对复杂性的接纳,它不仅仅存在于精神分析领域,更贯穿于治疗师和来访者们的日常生活实践中。

让我印象深刻的是书中所呈现的案例,它们展示了治疗的真实性和复杂性。治疗师的介入和干预既是坦率的,又是富有同情心的。这使得我在阅读过程中从情感上先与来访者的经历建立深厚的共鸣,再体悟到治疗过程中的曲折与启示。

难能可贵的是,这本书不仅仅试图描绘治疗过程,还深入讨论了理论概念,引导读者探索关于进食问题的核心病理并获得理解。通过对费尔贝恩关于“内在破坏者(internal saboteur)”的概念的运用,书中呈现了一种新颖的理论框架,以帮助我们更好地理解进食问题来访者的心理动力学。

即便对于经验丰富的精神分析师而言,本书的内容也能够给予崭新的启示,呈现出一片别有洞天的景象。对于那些在实际工作中与进食问题患者紧密合作的临床心理工作者、精神科医生、学校心理教师、辅导员以及社区工作者,本书提供了丰富的思想,有助于他们更深入地了解和改善与进食问题患者的工作互动。甚至对于非专业的心理工作者,如果你只是希望透过阅读深入探索并理解自身与食物之间的关系,这本书同样是一个绝佳选择。

《进食问题》通过深入研究个体与食物、自我认知和文化之间的关系,提供了一种独特而深刻的视角,为读者打开了理解心理健康和女性主义的全新维度,同时为女性主义和精神分析之间的对话搭建了一座新的桥梁。挣扎于进食问题的女性很可能自小被教育规训不要“大嗓门”,不要占用社会空间,似乎她们应该以某种符合“审美标准”的形象被“凝视”,而不是被真实地听见;但本书的动人之处恰恰在于“她们”(作者)的叙述声音汇聚在一起,她们需要被听见、被接纳、被当成“人”而不是一具“躯壳”对待。

最后,必须要提的是,本书作为一本由英文翻译而来的专业著作,给读者提供了极为愉悦的阅读体验——读起来既友好又流畅,毫不费力,仿佛每个英文单词的弦外之音都在中文句子中有所安顿和体现。我相信这一点得益于优秀的女性译者——龙梅,以及提供了专业支持的龙晓凤和陈思帆。她们对译文进行了精心打磨,在保证专业性的同时,让每一个句子都充满了音乐般的节奏。正是她们的辛勤工作使这场心灵之旅在中文世界中得以完美呈现。

瞿小栗,和光动力学两年项目教员、临床个人执业心理咨询师、芝加哥精神分析学院分析师候选人,2023年11月28日于上海。